◆議事概要

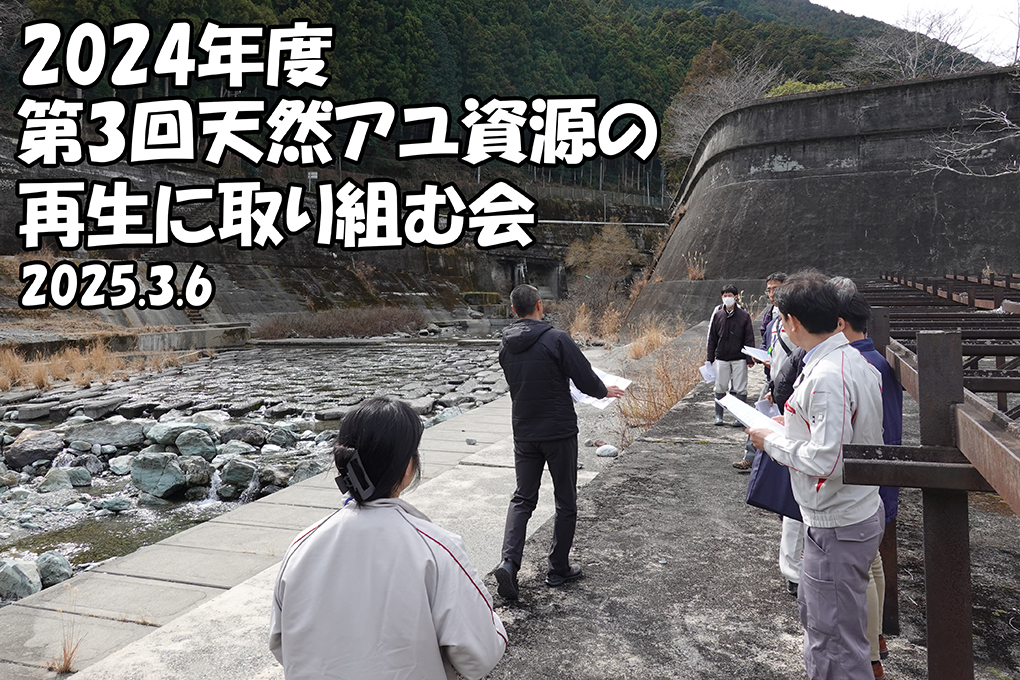

- 日 時:2025年3月6日(木)13:30~15:10

- 場 所:秋葉ダム右岸側 竜山郵便局 裏の広場

- 議 案:

- 開会挨拶(平野会長)

- 秋葉ダム直下(西川合流地点)の瀬の現状の説明(有川アドバイザー)

- 秋葉ダム直下流左岸の蘚苔類対策の説明(有川アドバイザー)

- 今年度の天竜川の状況について(喜多村副会長)

- 今年度の取り組む会の講評(平野会長)

- 国土交通省からの情報提供(国土交通省 浜松河川国道事務所)

- 事務連絡(事務局)

1.開会挨拶

-

(平野会⾧)

- 今日は大変お忙しい中、再生に取り組む会にご出席いただきましてありがとうございます。ここ数日、待望の雨が降ってくれまして、大船渡にとっては本当に恵みの雨になったのではないかと思っております。ただ、天竜川にとってはどの程度かな。(発電機を動かせない程に流入量が減少したため振替放流として行っていた船明ダムの)ゲート放流がなくなった分だけ効果が出ているかなと。いずれにせよ、これからたびたび節目があると思いますので、これまでのいろいろな問題がある程度解決できるのではないかなと、そんな具合に思っております。本日はよろしくお願いいたします。

2.秋葉ダム直下(西川合流地点)の瀬の現状について

-

(有川アドバイザー)

- アユの移動性確保と河床低下の抑制を目的に巨石を投入した。

- 巨石の投入に際しては渓流でよく見られるSTEP&POOL状に造成し、その場所自体が魚類の移動路と生息場になるようにした。

- 石が動きにくいように、「流水で安定な姿勢で石を据える」ことや、「粒径別の巨石の配置」などを施工時に工夫。

- 2022年に盛土が完了。その後の出水で巨石の流失やゆるみが始まり、現在は左岸流路に約75cmの水面落差ができている。この落差では魚の遡上が難しいことから、左岸流路の機能は失われてしまった。

- 右岸流路は大きな変状はなく機能が維持されているが、水量が少ないときには右岸流路には通水しない。

- 2024年の秋葉ダム放流量と天竜日降水量との関係を整理したところ、西川からの出水で巨石盛土に速い流れが発生して巨石が流失した可能性が高い。

- 西川合流地点では、2024年8月に実施した調査では左岸流路の多くのプールでアユが確認できており、アユ以外にも多くの魚類が確認されていたことから、移動路や生息場として機能していたと言える。

- 西川合流点下流の右岸側に巨石があるが、それを合流点へ投入することはできないのか?または、秋葉ダム下流左岸側の砂州にある石を利用する方法もあるのではないか? →西川下流側の巨石については護岸に近い所にあるため、これを移動させると護岸が不安定になる可能性がある。また、左岸側砂州から石を採ることは可能であるが、運搬距離が長くなるため、施工費などの課題が生じる。

- 約75cmの水面落差があるため魚が遡上できないとのことであったが、その横に迂回の水路ができてそこから魚が遡上できるのではないか? →周辺にも同様な水面落差があるため、現状では遡上が難しい。盛土がさらに崩れて落差が小さくなった場合は遡上する可能性がある。

- 水路内を確認すると1m程度の巨石が確認できる。これを再配置することで、簡易な修復ができるのではないか? →現在の状況に対し対策を行う場合、落差が集中している場所に石を足すことになる。この場所は流れが速いことから、中途半端に石を足してもすぐに流れる可能性が高い。

- 構造物によって魚の移動が阻害されるのは法的にも問題がある。構造物の管理者はこの状態を解消するために何らかの手当てが必要ではないか? →秋葉ダムの堆砂処理で発生する巨石はφ=0.4m~0.5mが主体であり、これを入れてもすぐに移動してしまう。φ=1m~2mといった巨石であれば、これを設置するだけで安定な流路になりえることから、そうした対策を横断構造物の管理者の方に検討をお願いしたい。

- 右岸側と比較して左岸側の石が動きやすい理由はあるのか? →西川の河道線形を見ると、合流地点よりやや上流の右岸側に流れが当たったあとで、その流れが合流地点付近で左岸側の水制に当たる。このため、左岸側に強い流れが生じ、石が動いていると考えている。

- 合流点の右岸側にある石を左岸側に移動して状況を改善することはできないのか? →右岸側の石を移動させると右岸側護岸の足元が洗掘されやすくなってしまう。このことから、右岸側の石は移動させない方がよい。

- 右岸流路に着目すると、流路が形成されている時期とされていない時期がある。このような変化をする理由を教えて欲しい。 →西川は渇水時に流量がかなり少なくなるので、このときに片側の流路に水が集まるようにする必要がある。この理由から左岸流路よりも右岸流路の方の高さを高く施工している。このため、右岸流路は西川の流量が多いときにだけ通水する。

(質問1)

(質問2)

(質問3)

(質問4)

(質問5)

(質問6)

(質問7)

3.秋葉ダム直下流左岸の蘚苔類対策について

-

(有川アドバイザー)

- 秋葉ダム直下流の早瀬における蘚苔類の抑制対策は、瀬に直接、砂利・玉石を置土し、蘚苔類を枯死または弱らせた上で、その後の出水で置土が流下するときに砂利・玉石の衝突で蘚苔類が剥離(クレンジング)することを目指している。

- 置土の施工時には、濁水軽減対策のうえ土砂を投入した。

- 置土による蘚苔類抑制効果を確認するため、置土流下後調査として夏季(8月頃)と秋季(12月頃)にモニタリング調査を予定している。

- 2モニタリング調査は設定した調査地点(置土区:3地点、非置土区:2地点、置土下流区:3地点、合計:8地点)における蘚苔類等(蘚苔類と糸状藻類)の被度を目視確認する。

- 置土前調査で蘚苔類等の被度は平均61.5%。

- 非置土区として2点調査点を設定しているが、この区域にも置土が流入する可能性がある。置土の上流側に補助地点を追加した方が良いのではないか? →置土流下後モニタリング調査の際に調査地点の状態を確認し、可能であれば上流側に調査地点を追加したい。蘚苔類は早瀬に多く分布しており、瀬頭より上流側には少ないため、上流側に良い調査地点がない可能性もある。

- 矢作川でも置土による蘚苔類対策を実施しているが、置土により蘚苔類が剥離しても、半年後には元に戻るといった報告がなされている。次の出水までの間隔が長い場合、剥離の効果が持続しない可能性があるのではないか? →置土の規模を大きくすることはできないため、剥離効果が小さい場合は置土の回数を増やすことになる。置土流下後調査は夏季と秋季を予定しており、蘚苔類が剥離した場合の効果の持続状況もこの調査で確認したい。

- 置土が流下するような出水では蘚苔類の付着した石が下流側に流されてしまい、置土による剥離効果との見分けがつかなくなってしまうのではないか? →秋葉ダム直下流地点で巨石盛土をしてから最大の出水は6,000m3/s程度であったが、置土地点付近の早瀬の石は出水前後でほとんど動いていなかった。よって早瀬の河床は比較的安定した状態になっていると考えられ、出水でも石は流れていかないと考えている。

- 置土が流下することで下流の淵に土砂が堆積するなど河床形状が変わる可能性がある。モニタリング調査を実施する際に合流点の淵の水深も調査した方がよいのではないか? →今後のモニタリング調査の際に淵の水深も調査する。

(質問1)

(質問2)

(質問3)

(質問4)

4.今年度の天竜川の状況について

-

(喜多村副会長)

- 2024年は渇水状態であり、佐久間発電所では維持流運転を一時期実施した。

- 2024年の佐久間貯水池網場地点の鉛直濁度分布を確認すると、2月の水位低下時ならびに2月後半の水位回復時、夏の出水時などで濁度が高くなる。

- 2025年は1月から2月にかけて濁度が上昇する。2025年は佐久間貯水池の上流側にある平岡ダムから高濁度の濁水が流入しており、これが佐久間ダムまで流れてきている可能性がある。

- 2025年の貯水池内濁度分布を確認すると貯水位の低下によりデルタ肩よりも上流側で堆積土砂の再侵食が起こる。これが取水口周辺に流入してきたため濁度の高い濁水を取水した。しかしながら、先日発生した降雨により清水が貯水池内へ流入してきていることから、今後は濁度の低い水を取水できる見込みである。

- 地球温暖化の影響もあり、今年度の課題として挙げた項目に対して十分な成果を上げることができていない状況、または今後の結果を待つ状況となっている。自然の力には勝てないが、長期的に取り組むことで良い成果が得られる時が来ると期待しているので、今後とも変わらず天竜川へ力を貸していただければと思います。本日はありがとうございました。

- 2024年度に国土交通省 水管理・国土保全局長から河川環境の整備と保全の着実な推進と流域連携について通達が出された。

- 通達文の中では河川環境の目指すべき水準の明確化(定量化)が求められている。また、有識者や地元住民の皆様の意見を聴きながら進めていく事も記載されているので、今後も皆様のご意見を伺いながら進めていきたい。

- 次回の取り組む会の日程を事務局で調整し、別途ご連絡を行う。

5.今年度の取り組む会の講評

-

(平野会長)

6.国土交通省からの情報提供

-

(国土交通省 浜松河川国道事務所)

7.事務連絡

-

(事務局)

【出席者】

| 会長 | 平野國行 | 天竜川漁協 代表理事組合長 |

|---|---|---|

| 副会長 | 喜多村雄一 | 電源開発(株) 土木建築部 専任部長 |

| メンバー | 中谷 勲 | 天竜川漁協 理事・総務委員長 |

| 鈴木長之 | 天竜川漁協 理事・業務委員長 | |

| 平野利明 | 天竜川漁協 理事・総務副委員長 | |

| 野澤利治 | 天竜川漁協 理事・業務副委員長 | |

| 谷髙弘記 | 天竜川漁協 事務局長(事務局) | |

| 田中裕太 | 国土交通省 河川国道事務所 流域治水課長 | |

| 油田健一 | 電源開発(株) 中部支店支店長代理 | |

| 奥村裕史 | 電源開発(株) 中部支店支店長代理 | |

| 鈴木紀光 | 電源開発(株) 中部支店用地グループリーダー(事務局) | |

| 荒巻亮二 | 電源開発(株) 中部支店用地グループリーダー(事務局) | |

| 茂田井優那 | 電源開発(株) 中部支店用地グループメンバー(事務局) | |

| 奈村佳紀 | 電源開発(株) 佐久間電力所長代理 | |

| アドバイザー | 高橋勇夫 | たかはし河川生物調査事務所 代表 |

| 有川 崇 | 近自然河川研究所 代表 | |

| 記 録 | 石井健一 | (株)J-POWERビジネスサービス エンジニアリング部 メンバー |